1月25日に開催された静岡県文化プログラムトークシリーズ第7回「ショッピングモールと文化プログラム」で顕在化したのは、「寛容さ」や「愛着」があってこそ、商業コミュニティにおける芸術や文化が成り立つ、ということでした。

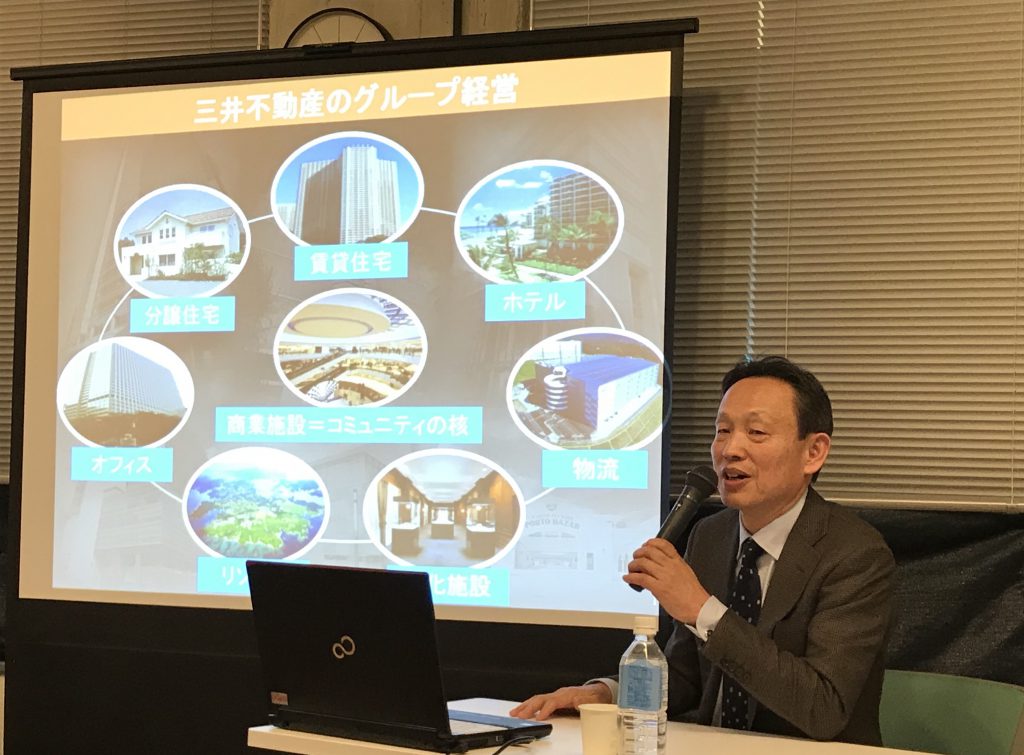

パネリストは、「ららぽーと豊洲」の企画開発などを手がけてきた三井不動産商業施設本部上席主幹の安逹覚さん、JR浜松駅から約1km北にあるゆりの木通り商店街を若者たちが出店を次々希望する地区に生まれ変わらせた立役者のひとり田町東部繁栄会会長の鈴木基生さん、そして日常における演劇の在り方について研究と実践を重ねながら、全国各地のショッピングモールを訪れ、社会学的アプローチを試みている多摩美術大演劇舞踊デザイン学科講師で劇作家の岸井大輔さんの3名。

岸井さんは、地元資本のみのフロアがある長野県松本市や泡盛全種がそろう沖縄県のショッピングモールの事例を紹介し、「商店街とショッピングモールは二項対立として語られがちだけど、もはやそういうものではない。ご当地性も発揮できるようになったモールが、地元に根ざした施設となりつつあり、愛着が湧く安定した場になっている」と指摘しました。

安達さんもまたモールについて「日本は工業的視点で、ずっと経済的な結果を求めてきた。しかし今は『育む』という農業的視点が大事になってきている。シェアリングエコノミーの進展も、そういった観点で捉えられる。だからこそ『買い物に行く』というよりふらっと訪れたくなる場所づくりを心がけている」と解説しました。ただし、そういう場をつくるためには、「購買層から直接話を聞き、自宅の冷蔵庫や洋服ダンスの中まで見せてもらい、実際の生活感を徹底的にリサーチする必要がある」と、安達さんは力を込めます。その一方で、生活感に100%基づいた店舗設計をしてはダメで、「2〜3割の“すごい”が必要」とも。「ららぽーと豊洲」にオープン当初設置された非常に希少価値の高いイギリス製パイプオルガンや「反対の声も多かった」(安達さん)というキッザニア東京の開園は、綿密な調査に基づきつつも、“すごい”を実現するための思い切ったプロジェクトだったそうです。

鈴木さんは、この日のプレゼンを、商店街近隣にある静岡文化芸術大1年の石川春佳さんと塚本至さんに任せました。プレゼンは、商店街を支える人たちへのインタビュー映像で、商店街の魅力を複数の関係者が率直に語っていました。とりわけ印象に残ったのは、「商店街って、一致団結しすぎか、バラバラのどちらかになりがち。でも、ゆりの木通り商店街はちょうどその中間で珍しい」という女性のコメントでした。プレゼン後の鼎談で、商店街にあるとてもユニークな立体駐車場「万年橋パークビル」(*)の経営者でもある鈴木さんは、「駐車場の管理人を誰かに任せて1人ぐらい食わせてあげられるようなコミュニティをつくりたい」と発言されていました。

※…1階にコミュニティスペース「黒板とキッチン」、4階に能舞台、8階にいろりのあるフリースペースなどがある。

岸井さんは鈴木さんの発言を受け、「日本人は非常事態になると無駄を削ぎ落とし、節約、倹約に勤しむが、どこかに楽しさや寛容さを残すことが大切」と提言しました。実は、鈴木さんのゆりの木通り商店街における信頼関係の築き方と安達さんの「2〜3割のすごいが必要」というショッピングモールの運営方針は、どちらも岸井さんの提言に収斂するように感じます(安達さんは「遊び」が大事だともおっしゃっていました)。規模やフォーマットにかかわらず(あるいは悩みや課題はずいぶん違うでしょうが)、文化・芸術を生む「寛容さ」こそ、ツール的な「集客コンテンツ」にとどまらない、愛着ある商業コミュニティを実現するために必要な共通理念なのではないでしょうか。