文化やアートをめぐるさまざまなこと。

アーツカウンシルしずおかの目線で切り取って、お届けします。

いっぷく

vol.79

アートによる空き家活用「fresh air ふりかえっ茶会」レポート

(アーツカウンシルしずおか)

ゲスト:山森達也(株式会社シタテ)、清水玲(アーティスト)

進行:立石沙織(プログラム・コーディネーター)

アーツカウンシルしずおかでは、2023年度から空き家活用の新たな選択肢として、アートを提案するパイロット事業「fresh air」を実施しています。2024年度には、商業的な活用が難しい都市部の空き物件を対象に、空き家活用事業者である株式会社シタテ(三島市)と、アーティストの清水玲さんとの協働の機会を作り、作品制作を通じた空き家利活用の可能性を探りました。

その成果として、2025年2月に開催されたのが「窓をあける〜習い合わさる ことのたま〜」展です。清水さんの作品は、鑑賞者に「アーティストは空き家から何を読み取ったのか?」という問いを投げかけると同時に、「私たちは空き家をどのように捉えるべきか?」を考えさせるものでした。

この取り組みを振り返る場として、シタテの山森達也さん、アーティストの清水玲さんを迎え、オンラインで「ふりかえっ茶会」を開催。アートと空き家活用の可能性、協働を通して感じたことなど、さまざまな視点から語っていただきました。

アートで空き家を活用する、新たなまちづくりの形

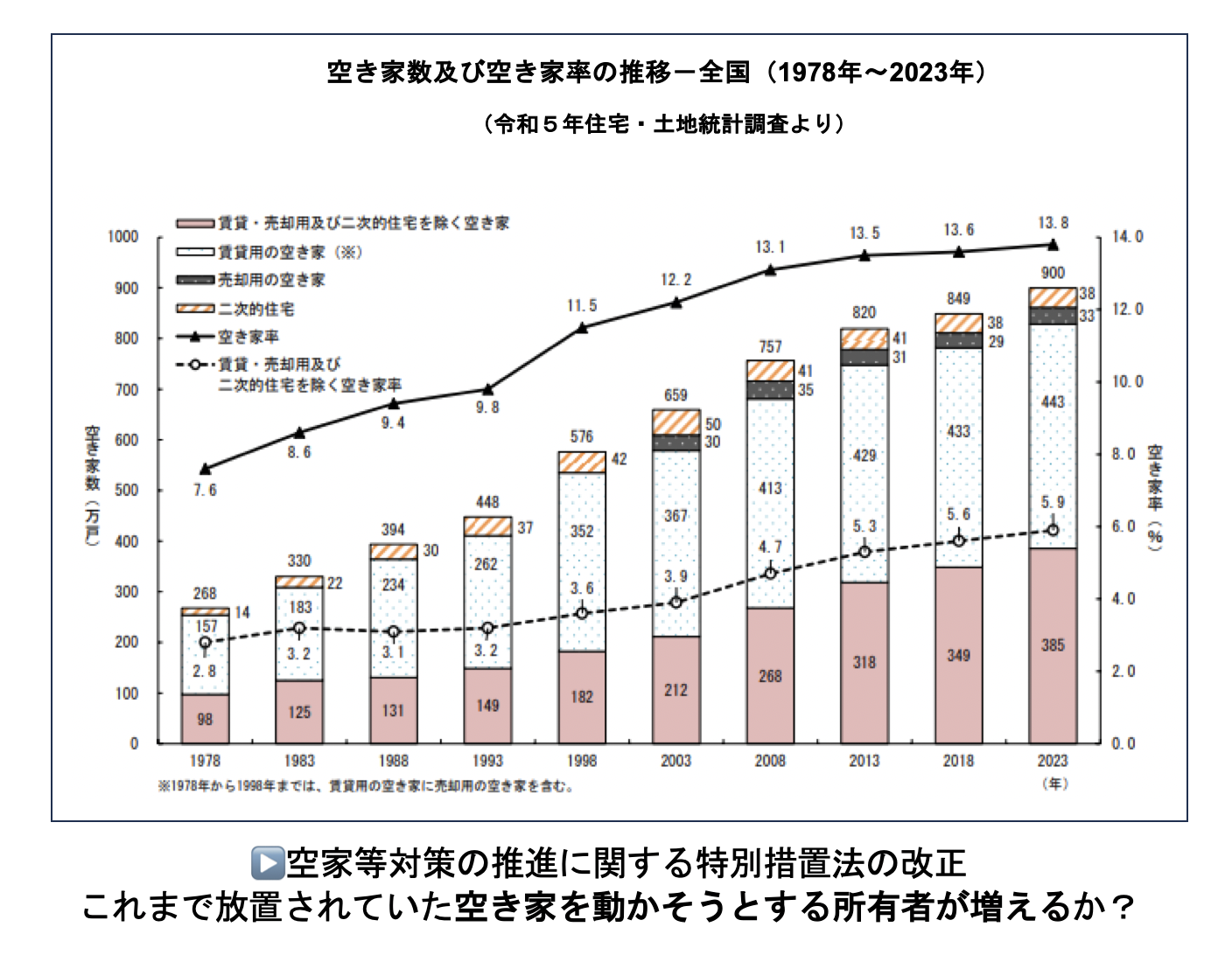

立石沙織(以下、立石) はじめに、アーツカウンシルしずおかが「fresh air」を立ち上げた背景についてお話しします。総務省の調査によると、全国の空き家の数や空き家率は過去最大となり、空き家の増加は全国的な社会問題となっています。国や自治体では、空き家活用を促進するための法律や補助金を整備しています。

民間事業者も、リノベーションしたコワーキングスペースやゲストハウスの運営など、空き家を活用したさまざまな事業を展開しています。しかし、相続や人間関係の問題が絡むケースも多く、不動産ビジネスとして取り扱うのが難しい空き家は、放置されることも少なくありません。

立石 そこで、アーツカウンシルしずおかでは、アーティストならではの視点や発想、批評性、アートプロジェクトを取り入れることで、空き家問題の解決に新たな可能性を生み出せるのではないか、社会的なイノベーションの種になるのではないかと考えました。空き家活用に取り組む事業者にお声かけし、アーティストと協働する機会を作ったのが「fresh air」というプログラムです。

なぜ山森さんは、「fresh air」に参加しようと思われたのでしょうか? そのとき抱えていた課題感などもあわせてお聞かせください。

山森達也さん(以下、山森) 僕は三島市で、コワーキングスペース「三島クロケット」など、空き家を活用した3つの施設を運営しています。2023年からは「三島満願芸術祭」を開催し、「まちを ひらく」をコンセプトに、屋外や公共空間だけでなく、空き店舗を展示スペースとして活用しています。

印象的だったのは、三島で最も古いカフェの1つ 「ラ・ペー」 の活用です。今は空き店舗となっていますが、カフェの記憶をもう一度つなぎ合わせることを意識し、アーティストに作品を制作してもらいました。

山森 空き家×アートの文脈がある「fresh air」は、僕のためのプログラムなんじゃないかと思いました(笑)。実は、三島市が策定した「まちなかリノベーション推進計画」にも委員として関わっています。15ある戦略の1つに、「アートを活用したコンテンツづくり」というものがあり、空き家や遊休地とアートとを組み合わせていこうという動きを感じています。

参加の理由は大きく2つあります。1つ目は、空き家をアートでどう活用するのか、その「HOW」を模索したかったことです。アイデアがあっても実際にやってみなければ分からないことも多く、実験的に試せたらいいなという思いがありました。2つ目は、商店街の空中階(2階以上)をどう活用するかという課題です。三島市では1階部分の空き店舗は少ないものの、2階や3階の空室は目立ちます。

立石 山森さんが今回提案された物件も、商店街にあるビルの3階でしたね。

山森 はい。1階が居酒屋で、2階はスナックが入居しています。3階に2部屋あるのですが、どちらも空室のまま10年以上放置されています。しかも、写真左奥の壁には猫が通れるくらいの穴が開いていて、2部屋がゆるやかにつながっている(笑)。不動産会社の視点から見れば、これは物件の価値を大きく下げるものです。そんな場所で、アートを通じて何ができるのか実験的にやってみたいと思ったんです。

写真奥に、隣室につながる壁の穴が見える

音と空間の交差点──「窓をあける」制作の背景

立石 アーティストの清水さんには、わずか2カ月半という短い期間で制作していただきました。今回の作品について、どのような思いで取り組まれたのか教えてください。

清水玲さん(以下、清水) 私は普段、文字をモチーフにした作品を多く手がけています。今回は、文字が生まれる前の「音」 に注目し、音声学や言霊学の考え方を取り入れながら制作を進めました。富士山の噴火で流れ出した溶岩によって生まれた三島と、言葉の元となる音が生まれる過程を重ね合わせるような表現を目指しました。

清水 空き家という場所の特徴を考えたとき、長い間閉ざされていた空間に「窓を開ける」ことが重要だと感じました。窓を開けた瞬間に入ってくる日の光や、外からの新鮮な空気。それらが空き家独特の匂いと混ざり合う様子、あるいは外の冷たい空気と室内の暖かい空気がゆるやかに交わる瞬間。それらを視覚化し、体験として感じられるような仕掛けを作りました。

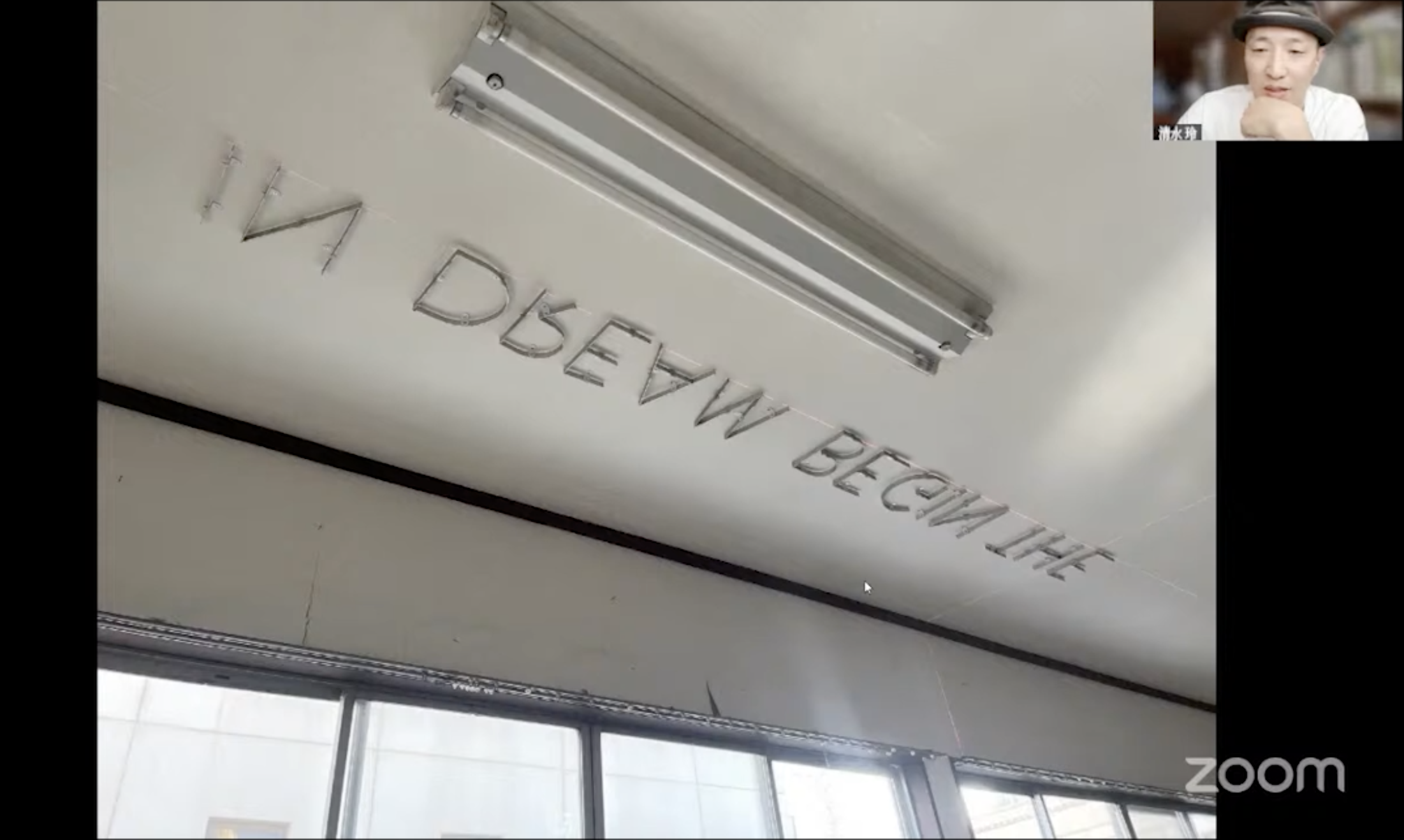

清水 例えば、天井から下がっているキラキラしたビニールテープは、窓から入ってくる日の光を受け室内に光が拡散されたり、風を受けてゆらゆらと揺れたりする作品です。ただのビニールテープに見えるかもしれませんが、実は文字が隠されていて、鑑賞者が無意識の中で見ていることを問いかけるような仕掛けになっています。

ビニールテープが「IN DREAM BEGIN THE RESPONSIBILITIES(夢のなかで責任がはじまる)」という文字の形に沿って天井から吊り下げられている

部屋の温度によって、色の濃淡が変わる特殊な塗料を使った作品。上部にある照明兼ヒーターによって温度が変化し、色がわずかに変化する。空気の温度の状態変化を視覚情報として変換した。

展示空間に設置されたチューブの中を水が流れる仕掛け。富士山の溶岩には照明とスピーカーが組み込まれ、「ひ」「ふ」「み」と発せられる清水さんの声に合わせ光が点滅する。

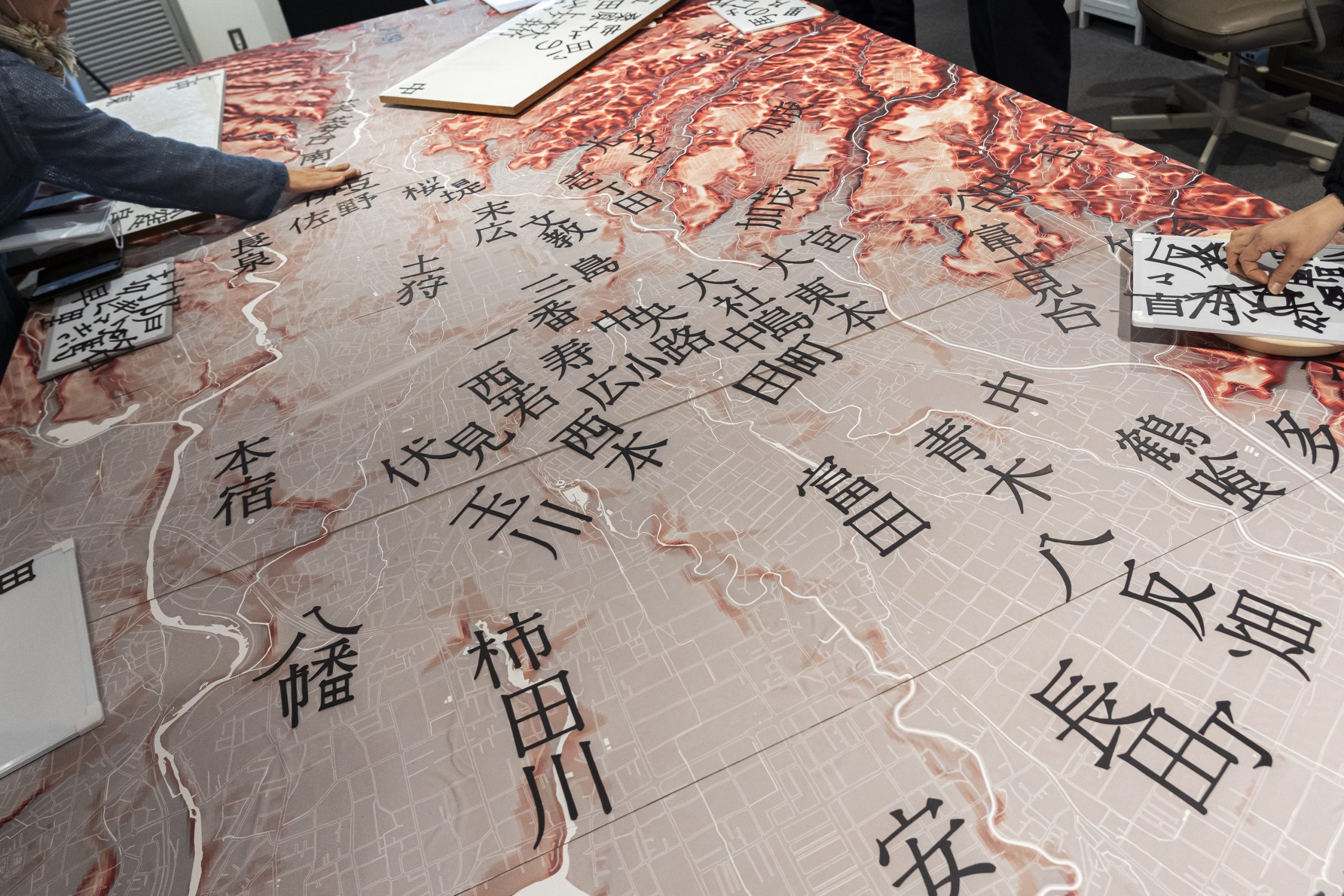

清水 奥の部屋には、赤色立体地図を用いた地形図を展示しました。赤色が濃いほど急な斜面を表し、河川や道路、鉄道の情報を重ね合わせています。これは、1月に三島クロケットで開催した地名について話し合うワークショップ「地名にふれる」で制作したものです。

清水 参加者に三島周辺の地名が書かれたマグネットを配り、知っている地名や住んでいる地名を地図上に置いてもらうというシンプルな内容です。ワークショップ中は、子どもの頃の思い出や、地元のおすすめスポットの話などが飛び交い、地域の記憶が地図の上に重なっていきました。文献とは違う地域の情報をインプットしたことで、私自身も三島との距離がぐっと近づいたように感じました。

チューブの中を流れる水が、壁の穴を通り隣の部屋に移動し、古い大和言葉「ことむけやわす」の文字となって、元の部屋に戻っていく作品。

「ことむけやわす」は、言葉で説いて人の心を和らげて穏やかにするという意味がある。

清水 他にも、あたかも最初からここにあったかのような、さりげない作品も制作しました。例えば、手洗い場の鏡にはメモ書きのようなものがあり、壁に掛けられた時計の針は逆回転しながらも、文字盤が左右対称になっているため正確な時間を刻んでいる逆さ時計を配置しました。これらの作品を通して、見ていながら、いかに見ていないか、あるいは、ちゃんと見ているかを問うような仕掛けを随所にちりばめました。

神社と空き家の意外な共通点。空間に宿る「思い」の重要性

立石 山森さんは、清水さんの隣で制作に伴走されたわけですが、そこから、どのような気づきを得ましたか?

山森 2つの大きな気づきがありました。仕事柄、まち歩きツアーなどを企画していて、三島の街を案内するときは、「富士山の噴火で流れ出た溶岩が三島で止まり、川が生まれた」という文脈と、「三嶋大社を中心に宿場町や祭りが発展し、文化が融合した」という文脈の2つを紹介することが多いんです。

ただ、この2つの文脈は交わるようで交わらない。それを無理に一緒に話すと、どうしても分かりにくくなってしまうので、どちらか一方に絞って説明することがほとんどでした。でも清水さんの作品は、交わらないはずの2つの文脈を展示空間の中で自然に交差させたんです。展示の中で両方のストーリーが重なり合い、共存しているように感じました。これが1つ目の気づきでした。

もう1つは、空き家と神社の関係です。清水さんと活字と人の魂の話をしていたら、ふと、「神社って空き家ですよね」と言われ、ハッとしました。確かに、神社には誰も住んでいませんが、誰もそれを「空き家」とは思いません。逆に、今回の展示会場は、「空き家」として認識されています。

この違いは何だろうと考えたとき、結局は人の意識や思いが、その場所に向いているかどうかが大きいのではないかと気づきました。空き家かどうかは、建物の状態だけで決まるわけではありません。そこに大切にしたい思いがあるか、それが「空き家」に変わるかどうかを左右しているのだと感じました。

立石 清水さん、神社と空き家についての考えをもう少し聞かせてください。

清水 三島には神社が多くて、いろいろ訪れているうちにふと「神社って空き家みたいだな」と思ったんです。でも、そう言うとなんだか罰が当たりそうで(笑)。ただ、空き家と神社の違いを考えていくと、「そこに何かが宿っている」と思うことが一番の違いではないかと感じました。それは、神様の存在というより、何か思いの方が近いというか。

これは神社に限らず、個人の住まいにも言えるかもしれません。たとえ人が住んでいなくても、その場所に対する愛着や思いがあることで、ただの空き家ではなくなるのかもしれないと、今回の展示を通じて考えるようになりました。

立石 ここで、空き家に対する意識の変化について、少しデータを紹介します。NPO法人「空き家・空地管理センター」の情報によると、2018年の相談の約30%が「空き家を活用したい」というものでした。しかし、2023年にはその割合が約14%まで減少。代わりに、「売却したい」「解体したい」といった管理に関する相談が増えています。

国や自治体は空き家の活用を促進するために法律を改正したり、補助金を出したりしていますが、現場の意識としてはまだまだハードルが高いのかもしれません。山森さん、「空き家を活用したい」と思う人が増えるために、アートが寄与できることはどのようなことだと思いますか?

山森 マンションを購入するときはモデルルームがあるので、実際の暮らしのイメージが湧きやすいですよね。でも、空き家は1軒1軒違うため、モデルルームのように具体的な見本を作るのは難しい。さらに、空き家を活用しようとすると、水道の引き直しや雨漏りの修理など、かなりの初期費用がかかります。「300万円必要です」と言われたら、「今は困っていないし、このままでいいか」と思うのも無理はありません。

その点、アートは想像の幅を広げる力を持っています。アートって、ある意味どういうものになるのか誰も分かりません。逆に言えば、想像する余地があるわけで、いかにその想像の幅を広げるサポートをできるかが重要です。今回のように空き家にアートを取り入れることで、「ここでこんなことができるかもしれない」と想像するきっかけを生むことができます。

立石 アーティストの視点は、「普通なら価値がない」とされるものに新たな意味を見いだすことにもつながります。清水さんの展示では、不動産価値を損なっている壁の穴を通して水の循環を表現し、建物の新たな循環を可視化しました。もしあの空き物件を単に「コミュニティスペースにしましょう」としていたら、決して生まれなかった発想だったと思います。みんなが見過ごしていたものを、アーティストと一緒に立ち止まって考え直す。そんな体験を共有することで、多くの気づきを得られるのではないかと感じました。

展示だけにとどまらない空き家の可能性

立石 アーツカウンシルしずおかとしては、アーティストの発想や視点、批評性に大きな期待を寄せています。だからこそ、今後もアーティストと空き家活用事業者が出会い、連携や共創を通じて、多くのプロジェクトが生まれていくといいなと考えています。こうした流れについて、アーティストの清水さんはどうお考えですか?

清水 確かに、アーティストには使える場所が欲しいというニーズはあると思います。私自身もアトリエのようなスペースが欲しいと思いますから。でも、空き家問題を解決する救世主としてアーティストに期待されると、少し重たく感じることもあります。私としては、淡々と作品を作り続ける中で、周りの人たちが「こんな視点があるんだ」「こういう使い方ができるかも」と気づいていくのが、よい結果につながると思っています。

立石 今回の「fresh air」に参加する際も、最初は少し戸惑いがあったと話されていましたね。

清水 はい。単に空き家を展示スペースとして使ってほしいのか、それとも、空き家という存在に対して何らかの批評性を提示してほしいのか、その意図がどこにあるのか戸惑いがあったのは確かです。

清水 活字は「活きた字」と書くのに文字は死んでいて、その死んだ文字を読み返すことで蘇るとしたら、文字はある種の器、あるいは身体、あるいは建築と見立てることができ、それは空き家的であるなと以前から感じていました。

そのため、文字をモチーフにしてきた自分の作品と親和性があると言いますか、空き家という視点を取り込むことで、作品の意味性みたいなものが、今後の活動にもつながっていくだろうと途中から思えるようになったので、空き家というものを作品の中に取り込んでいったわけです。一方で、空き家とまったく関係ない作品を提示する可能性もあったかもしれません。

立石 今回は結果的に、空き家を読み解き直す作品になりましたが、アーティストが必ずそうしたテーマを扱うべきだ、というわけではないということですね。

清水 そうですね。アートと空き家の関わり方は、展示だけに限らないと思います。例えば、制作場所として空き家を使うというのも1つの形です。アーティストが制作活動を行う場としてあることで、近所の方がふらっと訪れて会話が始まったり、日々の困りごとを相談し合ったりする中で、人柄や考え方が共有されていく。そんな関係性が築けることもあるでしょう。

立石 山森さん、今のお話を受けて、もし次に「空き家×アート」に取り組む機会があれば、どんなチャレンジをしたいですか?

山森 清水さんの「空き家をまちに開いたアトリエに」というお話は、汚れても構わないという空き家が持つ特性の1つと言えます。アーティストが空き家に関わることで生まれるコミュニケーションや、リサーチなどを通じて得られる新たな視点、さらには作品というアウトプット。これらは空き家ごとにまったく違う形になるはずです。実は今、タダで譲り受けて活用できていない空き家があるんですけど、改めてこの3つの視点から、空き家の可能性を見つめ直してみたいなと思っています。

アーティストの眼差しが、空き家の未来を変える

立石 私たちアーツカウンシルしずおかも、明確な答えを持っているわけではありません。ただ、空き家とアーティストの相性はきっといいはずだという手応えを感じています。

ある不動産会社の方が、アーティストに屋根の開いた空き家を見せたときの話が印象的でした。普通なら「もうこんな場所は無理」と思うような状態だったのに、アーティストは「屋根の穴から光を採れていいですね」「ここに雨が降り注ぐなら、植物を育てる作品ができるかも」と前向きに受け止めたそうです。

こんなふうに、アーティストの視点が加わることで、物件に新たな可能性が生まれる瞬間があるんですね。だからこそ、困っている人たちが次の一歩を考える場にアーティストも入ることで、新しいアイデアが生まれるような場作りを私たちはしていくべきだと、おふたりのお話を聞いて感じました。

清水 私も今回のプロジェクトを通して、空き家のイメージが大きく変わりました。空き家というと、どうしてもボロボロになった木造の家を想像しがちです。でも、実際には1階が店舗で営業中なのに上の階は使われていないビルなど、さまざまな空き家があることを知りました。

今回のリサーチでは、戦前、戦後に建てられた耐用年数の短い物件ほど、地形的に有利な(災害リスクの少ない)場所に建てられていて、その土地との関係、外(日差しや風、地域)との接点が多く、逆に、新しい現代の耐震性・断熱性にすぐれた物件は、性能が高く自律している分、外から切り離されていることに気が付きました。

また、物件の「価値」についても考えさせられました。建物は完成した瞬間が価値のピークで、そこから徐々に価値が下がっていくものだと一般的には考えられています。もし空き家を「絵画」として見たらどうでしょう? 例えば、窓が100万回開け閉めされた結果できた汚れや傷は、画家が100万回筆を重ねたのと同じ行為と言えそうです。

そうした視点で見直せば、古びた建物に新たな価値を見いだせるかもしれませんし、価値の序列をひっくり返す可能性が、空き家にはまだまだあると感じました。

山森 清水さんの話を聞いていて、共感しかないんですけど(笑)。今興味があるのは、僕たちはいつから建物や場所を「物件」と呼ばなくなるのかっていうこと。僕はゲストハウスを運営しているんですが、かつて「物件」と呼んでいた建物を、今は「guest house giwa」という名前で呼んでいます。やはり、人の思いや関わりが、そこを何と呼ぶかを決めているんですね。

山森 清水さんの展示によって、今回の空き家も少し“新しい空気をいれる”ことができたのではないでしょうか。展示を見た人が、ただの空き家だった場所に何かしらの物語を見いだしたように、空き家を見て何か想像を膨らませることができたのなら、その場所はもう「物件」ではなくなっているのかもしれません。

立石 名もない物件に名前を付けたり、場所の価値や物語を紡いでいったりするプロセスこそが、アートプロジェクトの役割なのではないかと思いました。

アーツカウンシルしずおかでは、来年度、アートによる空き家活用のガイドラインを作成する予定です。今回のような視点や学びを生かし、多くの方々と共有できる形にしていきたいと思います。

「fresh air」の今後の展開にも、ぜひご注目ください。本日は、素晴らしいお話をありがとうございました。

YouTubeでもアーカイブをご視聴いただけます!

ゲストプロフィール

清水 玲(しみず・りょう)

美術家

1977年生まれ。香川県出身、神奈川県在住。

文字の成り立ち、あるいは日常に溶け込み人の無意識に働きかける文字の持つ呪術的要素に関心を持ち、文字や建築、声、映像、収集物、温熱環境の変化等、多様な表現形態を組み合わせながら、日常経験や物事のつながりの再認識の可能性を示唆する作品を制作している。

2020年より伊豆半島や四国を中心とした地形の成り立ちや動植物の観察、信仰のかたちの変遷を探る踏査、撮影を継続的に行なっており、文字を持つ以前の人間、あるいは文字の発明がもたらした功罪を主題としたプロジェクトや作品制作に取り組んでいる。

https://ryoshimizu.jp/

山森 達也(やまもり・たつや)

株式会社シタテ 代表取締役

大学卒業後、カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社、情報セキュリティベンチャーを経て㈱Indigo Blueへ。

人材開発や組織開発のコンサルタントを行う傍ら、地方都市の学生のキャリア教育や地域活性化に関する活動にも取り組む。

2019年東京から三島市に移住。

三島愛が深まるにつれ、三島市の活性化のため関係人口づくりに取り組もうと㈱シタテを設立、ワーカーズリビング三島クロケット(上階に1ヶ月単位で暮らせる家具付きレジデンスあり)、ゲストハウスgiwaを運営。「三島満願芸術祭」実行委員長も務める。

執筆:大杉晃弘(写真と、企み)