加藤種男アーツカウンシル長による連載コラムです

静岡県ゆかりの祝祭芸術

木下杢太郎の著書に『売りに出た首』というショッキングな題を持つものがある。

古書店の棚にこの本を見つけた時、その題が気になり、手に取って目次を見ると、本の題そのままの短い随筆が収録されているので、早速立ち読みをして購入した。

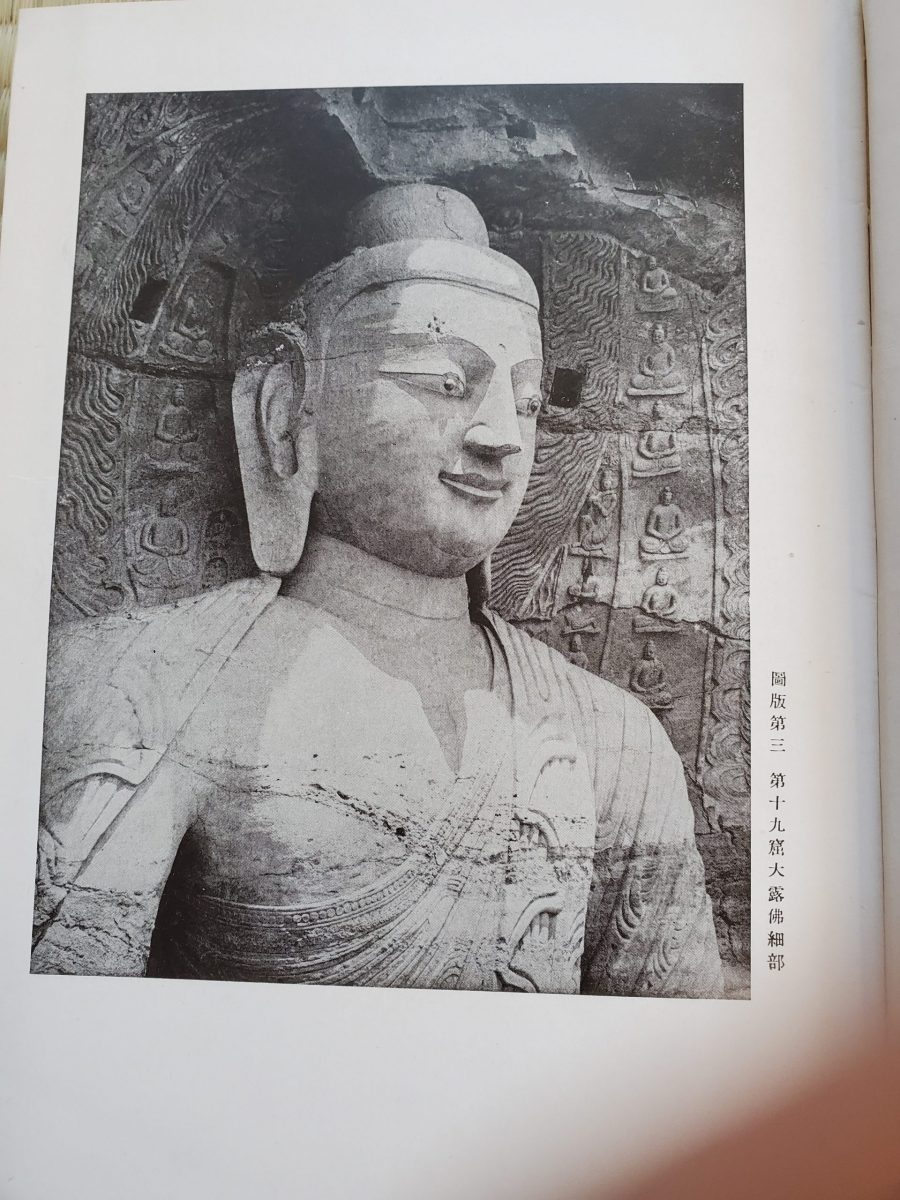

もちろん生身の首を売る話とは思わなかった。 美術随筆集と副題があるので彫刻の首だろうと見当をつけて読み始めると、予想通り、中国は雲崗の大同寺の石仏の話である。 美術商から木下杢太郎のもとに送られてきた展覧目録に、四十五個もの石仏の首が掲載されていて売り立てられたのである。

杢太郎は、一方で、できれば篤志家が一人ですべてを買い取って散逸させないでもらいたいと願いつつ、一方では、「心の中には怨恨の如き、憤懣の如き」感情を抑えられなかったという。 それは、現地での「計画的な略奪が行はれたという疑」を禁じ得ないからであった。

この随筆が書かれたのは昭和三年(1928)である。

実にその八年前に杢太郎は画家の木村荘八とともに雲崗大同寺に赴いて仏像を詳しく実測し写生し写真撮影して調査していた。 その記録は翌年には公刊されたが、部数も少なく一般にはそれほど流布しなかったらしい。

その詳細かつ膨大な記録が『大同石佛寺』として座右寶刊行会から再刊されたのは、やっと昭和十三年(1938)になってからだったが、大同寺の石仏群は絵画にも才能を示した木下杢太郎の心に深く刻まれていた。 実際に現地で見た拙劣な修復に怒りつつ、一方で明らかな破壊略奪も目撃した。

石仏寺がその後どうなったかについて杢太郎は当然にも気になっていた。

再刊された『大同石佛寺』の序文によると、雲崗の石窟石佛のその後について不安を抱いている。 そして、当時この地を視察した三上次男の報告を引用し、新たな大きな破壊がないことを確認して安堵している。

また、遺著となった『葱南雑稿(そうなんざっこう)』にも雲崗石佛に関する文章がいくつか出ている。

今日では名称も「雲崗石窟」に統一され、ユネスコの世界遺産にも指定されているので、杢太郎の懸念はある程度は解消されたのだろう。

我々に残された教訓は、有形無形を問わず芸術文化に携わる者が、意識的にあるいは無意識のうちに芸術文化の破壊略奪に加担する可能性があり、それを回避するために、相当に慎重であらねばならない、ということだろう。

木下杢太郎は現在の伊東市にあたる静岡県賀茂郡湯川村で1985(明治18)年に生まれた。

その生家が「木下杢太郎記念館」として公開されていて一見の価値がある。

本名太田正雄として東京帝国大学医学部の皮膚科の教授であるとともに、木下杢太郎として多方面の創造活動に携わった。

詩人であり、細密な観察に基づく美しい『百花譜』に代表される画家であり、切支丹史を研究し、『パンの会』などの文人の集まりを立ち上げている。 語学にも堪能で、ドイツ語、中国語、スペイン語、イタリア語から翻訳出版し、フランスを中心に医学留学をしており、フランス語も駆使した。 まことに多才、マルチタレントであった

固い医学部の先生でもあったが、『葱南雑稿』には、「わらひ蕈」と題した口語狂言なども出てきて、祝祭芸術家としての面目躍如たる側面もある。

拙著『祝祭芸術』にはスカンポを巡って書いているが、太田正雄先生も『葱南雑稿』に「すかんぽ」についての文章を載せておられるのも嬉しいことだ。 しかし、今その一文を読み返してみて、彼我の力量の差に圧倒される。

その中に、郷里ではスカンポを「ととぐさ」と呼んだとある。 現在の伊東でもこの呼称が使われているだろうか。 故郷でスカンポを採って食べた話の後、戦争末期に太田先生は野草を実地に食して、食べられる野草の名前を多数上げる。 篤実な医師だ。

そして最後に、農学部の敷地にスカンポの群落を見つけて食べて「忽然として疇昔(ちゅうせき)の情を回想した」という。

つまり故郷にあってスカンポを採って食べた子どものころを思い出した。 しかも、先生はこの一文を「胃腸に疾を得」て、食事もままならぬ中で書いた。 その病である胃がんのために、これらを書いた年、1945年に60歳で不帰の人となった。

太田正雄が東京帝国大学教授をしていたころに、後に戦後文学評論の旗手となる加藤周一は医学部に入学し、その授業も受け、太田正雄教授がいかに優れた医師であったかを証言している。

こうした優れた医師がいたにもかかわらず、しかも太田正雄の亡き後の話だが、1960年代の東大闘争の端緒は医学部の硬直した権威主義にあったことを思い出しておこう。

ということは、制度はできてしまうと少しずつ時代に合わなくなり、不断の改革が必要だということを示しているだろう。 しかし、組織に安住している者には制度改革はできない。 何かというと過去の遺物を発掘したがるぼくのような保守的な人間にも改革はなかなか難しい。

次世代の祝祭芸術による破壊的創造に期待するのは、こうした事情にもよっている。