加藤種男アーツカウンシル長による連載コラムです

静岡県ゆかりの祝祭芸術

茶どころ駿河の国は、広沢虎造の「旅ゆけば駿河の国に茶の香り」だが、静岡となった今でも素晴らしい茶の産地だ。

その静岡駅の地下に茶を飲ませる店がある。

喫茶をこよなく愛する者にとってありがたい場所だ。

茶と茶菓子を選ぶと、急須やお湯などが一式運ばれてきて、小ぶりの湯飲みでまず一服。

至福の時だ。

それから和菓子もいただき、急須で二煎目の茶を頂く。

これもなかなかいける。

ひとつ不思議なことは、二煎目からの入れ方の説明があることだ。

小さな鉄瓶の湯を湯冷ましで冷ましてから入れるように、そして三服目は湯をそのまま注いでよろしい、という。

店の親切に不服はないが、こうした説明が必要なほど、煎茶はわが日本文化の日常ではなくなったということだろう。

沸騰させた湯を冷まして、急須を使って茶を入れて味わう人は今でも少なくないだろうが、圧倒的多数の人はこうした茶の飲み方をほとんどしなくなった。

だから日本人が日本人に茶の入れ方の説明をする必要が生じる。

わが幼小のみぎりを振り返ると、もちろん庶民も茶を常に飲んだが、大きな薬缶に茶葉を入れて煮出し、薬缶から直接茶碗に注いで大家族の用に供していた。

白湯よりよほどましだが、戦後の貧しい時代に、湯を冷まして急須に入れてなどなどの余裕はなかったのだろう。 急須を使うのは、客のあった時くらいだった。

煎茶の風がもともと根付いていなかったのか、あるいは戦中戦後の混乱期に忘れられたのか、いずれにしても煎茶は意外と日本文化の主流ではなかったのかもしれない、という疑いが生じる。

そうして、今度は高度経済成長期にインスタントコーヒーをありがたがる時代が到来し、ついにはカフェでもオフィスでもマシーンで入れたカフェラテを中心とするコーヒー喫茶文化が定着する。

一方でペットボトルのお茶を飲む。

これが今日の喫茶の主流で、急須で入れる日本茶などは化石化してしまったか。

もちろん煎茶の習慣はあるところにはあった。

1950年代の日本について活写したフォスコ・マライーニは東海道の旅の途中に、偶然立ち寄った静岡市郊外の農家の縁側で茶をごちそうになった経験を記録している(注1)。

茶の歴史にも触れていて「日本では、茶は千年以上前から知られていた。それは、数世紀のあいだはほとんど普及せず、宮廷あるいは限られた一部の貴族や仏僧が珍重する飲み物にすぎなかった」という。

静岡近郊の田園は、手入れの行き届いた豊かな平野である。

「北側に山をいただき、南には海が迫る。したがって、日当たりがよく、かつうまく護られている。水田のあちこちに家が散らばっている。どの家の周囲にも庭があり、背が高く緑濃い垣根がめぐらされている」と、マライーニは書いている。

イタリア人の文化人類学者マライーニと友人は、そうした農家の縁側、つまりは「地面から五〇センチメートルほどの高さにしつらえられた小さなベランダの上に」しゃがんだ「皺だらけの老婆」に、「ちょっと休ませてください」と声をかけて歓待された。

茶碗や急須をいくつも使っては、次々とお茶を試飲して、玉露から番茶までを味わい、茶の歴史や選別について話を聞き、実に二時間もの間を過ごしたというのである。

これは茶どころのお茶農家であったればこそだが、しかし、こうした様々なお茶を生産する農家が存在したということは、これを消費する人々もいたということだ。

煎茶の歴史

そもそも煎茶はいつごろから始まったのだろうか。

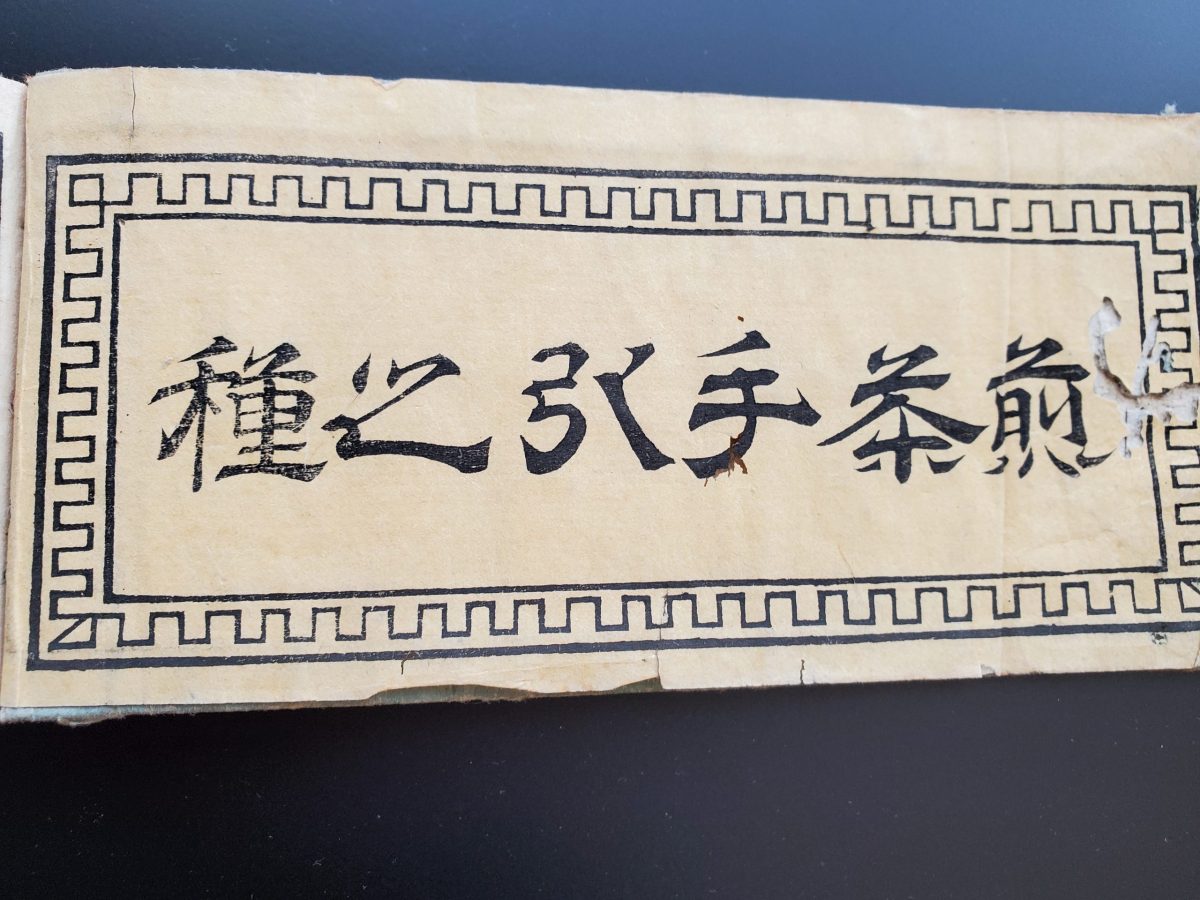

手元に『煎茶手引之種』と題された小冊子がある。

発行は天保十四年とあるので、江戸時代もだいぶ詰まってきた1843年ごろである。

内容は、中国でのお茶の起源から、日本への伝来、茶の名産地(駿河茶発祥の地である足久保も、芦久保として挙げられている)、茶道具、使う水、煎茶の方法はもちろん、茶菓子にまで触れていて、なるほど煎茶マニュアル本(手引き)に違いない。

こうしたマニュアル本が売り出され活用されたということは、この本の手引きによって一般にも煎茶を楽しむ人々が増えてきたということだろう。

この本は結構売れたらしく、再刊もされており、珍しいものではない。

18世紀には製茶の方法も革新される。

宇治の永谷宗円が青製煎茶製法を開発し、静岡にも伝わってさらに改良されたというし、宗円は茶の販路を大消費地江戸に広げた。

そして、急須を考案したのは高芙蓉(こうふよう)だと江戸時代きっての博物学者であった木村蒹葭堂(けんかどう)が書いている(注2)。

宝暦六年のことだというから18世紀の半ばである。

つまりはそれまで急須で煎茶を入れることは喫茶の方法になかったことになる。

蒹葭堂は急須を「キビシヤウ」と表記している。

高芙蓉が考案し、それを池大雅に伝え、大雅が「上木し弘められし」という。

つまりは、大雅が急須を描いて版画に刷って宣伝チラシとして配布したのだろう。

高芙蓉は篆刻でも知られた画家である。 大雅は言わずもがなの大画家であり、蒹葭堂は大雅に弟子入りしている。

これらの人々は、みな文人と総称することができるだろう。

つまり、煎茶の普及は茶の製法を改革し販路を拡大した商人と、煎茶を仲立ちに交流した文人たちによって弘まったことになる。

そして、文人交友の要にいて、売茶翁(ばいさおう)という象徴的な名前で呼ばれ、黄檗山の僧侶から出て煎茶を売り歩いた詩人も永谷宗円を訪ねている(注3)。

蕪村や上田秋成を含めて、18世紀の文人たちは、俳諧、書画、漢詩などとともに煎茶を仲立ちにして交流を深めた。

幕末に至って、その交流は富岡鉄斎を支援した歌人の太田垣連月の手びねりによる水差、急須、茶碗などにも結実した。

こうして、マライーニが「数世紀のあいだはほとんど普及せず、宮廷あるいは限られた一部の貴族や仏僧が珍重する飲み物にすぎなかった」という茶は、煎茶とともに庶民にも普及していった。

アートプロジェクトには喫茶が不可欠

煎茶は文化の交流の仲立ちをした。

もちろん抹茶よりもはるか以前から茶は堂上方に嗜まれてその文化の仲立ちをしたが、抹茶は庶民文化の仲立ちをした。

だから、アートプロジェクトを推進する上で、創造と交流の拠点としてカフェの重要性を我々は提唱してきた。

全国各地で展開されているアートプロジェクトでカフェ機能を備えているものも増えてきた。

県下では「かけがわ茶エンナーレ」という、まさに茶どころだからこその、象徴的なアートプロジェクトも開催されている。

喫茶がコミュニケーションを仲立ちするとしたら、まさに喫茶こそは祝祭芸術の代表だということもできる。

静岡では特に煎茶を中心としたカフェが必須ではないだろうか。

そうして、マライーニが農家の縁側で味わった交流を追体験し、地域社会創造の糧としたいものである。

注1)フォスコ・マライーニ『随筆日本-イタリア人の見た昭和の日本』(岡田温司ほか訳、松籟社、2009)

注2)木村蒹葭堂『『蒹葭堂雑録』(『日本随筆大成 第一期 第14巻』吉川弘文館、2007年所収)

注3)ノーマン・ワデル『売茶翁の生涯』(樋口章信訳、思文閣、2016年)