加藤種男アーツカウンシル長による連載コラムです

静岡県ゆかりの祝祭芸術

「旅行けば駿河の道に茶の香り。」

これは言わずと知れた清水次郎長伝のまくらの一節。 とは言うものの昔はだれでも知っていたが、今では浪曲中の浪曲、虎造節といっても通用するかどうか。

平岡正明が「三十年前なら五歳のこどもでも知っており」と書いてからさらに三十年以上がたったのだから、今ではほとんど誰も知らないかもしれない。 大衆芸能はどれほど一世を風靡しても、やがて忘れられていく宿命は避けられない。

どうせ知っている人が少ないのなら、この続きも紹介しておこう。

「ここは名に負う東海道。 名所旧蹟の多いところ。 なかに知られる羽衣の、松と並んでその名をのこす、海道一の親分は、清水港の次郎長の、義心伝のそのなかに、尾張名古屋の代官斬り、遠州森の石松の苦心談のお粗末を、不弁ながらもつとめましょう。」

静岡県にかかわる大衆芸能の中で、この広沢虎造(二代目)の清水次郎長伝ほど受けたものは他にないだろう。 戦前戦後を通じてラジオ放送により全国的な人気を博した。

戦争とそれがもたらす貧困にあえぐ中で、一宿一飯の恩義を重視し、義理と人情に生きて、庶民が口に出しにくい本音を代弁した次郎長伝が幅広い共感を得たのである。

次郎長伝で最も人気があったのは、大坂八軒屋から京都伏見に向けての三十国舟の中でのやり取りである。

各地から来ている乗客たちの「お国自慢に名物自慢」が続き、話は東海道の博打打の中でだれが一番かというというところに至り、清水港の次郎長親分が一番だという噂話で、自分の親分のことが話題に上って乗り合わせた石松が俄然身を乗り出す。

しかも、次郎長を海道一の親分だといった男は、親分だけが強いんじゃない、親分と肩を並べる子分が何人もいると、ますます石松を喜ばす。

男を傍に呼んで石松が聞く。 子分の中で一番強いのは誰だと。

ところが、鮨をおごり、酒を飲ませても、次々と子分の名前が出てくるのに、石松の期待と違ってついに石松の名前が出ない。

石松は散々焦らされるが、最後の最後になってその男は、一人大事な人を忘れていたと、一番に挙げるべき強い子分の名前を思い出す。

誰でえ?と石松が聞く。 遠州森町の旅館の息子、人呼んで森の石松、これが一番強いと男が答える。

石松は震えが来るほどに喜びの絶頂を迎える。

石松が幸福の絶頂にあるのを、全国津々浦々のラジオの前の人々もわがことのように共感した。

この時、ほとんどの人にとっては行ったことのない遠州森町が第二の故郷のように親しいものとして記憶された。 石松さんのような純朴な人が出たところだから、きっとわが故郷と同様にいいところに違いないと思ったのである。

遠州森町を全国区にしたのは、実に広沢虎造が次郎長伝の功績だった。

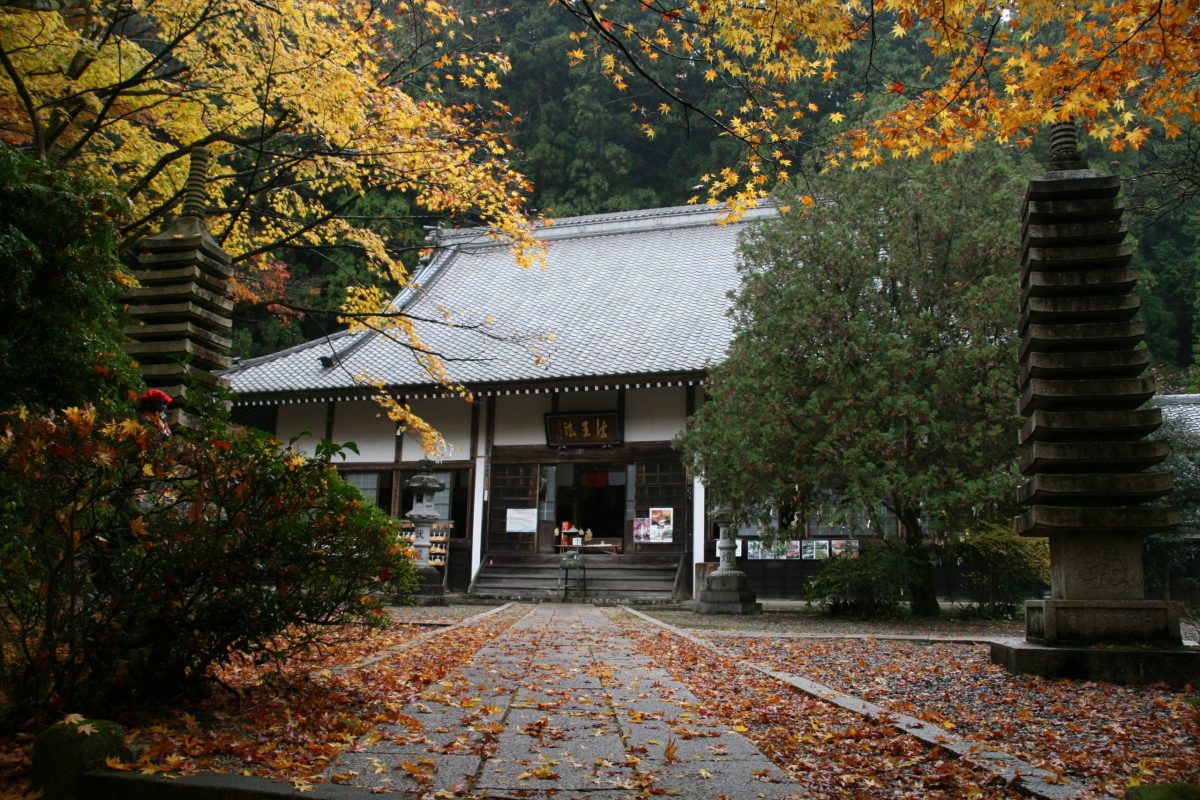

橘谷山 大洞院 (森町)

話を三十石舟に戻すと、自分がその石松本人だとは言わずに男に尋ねる。

そんなに石松というのは強いのか? 男が答える。 強いには強いが、あいつは人間が馬鹿だ。

こうした上げたり下げたりの変化の妙、メリハリが効いているので、ハラハラしながら聞いている多くの人々を引き付けた。

大衆芸能といえども、そのドラマトゥルギー(作劇術)の根幹は、シェイクスピアや近松を経て広沢虎造に至るまで、アリストテレスの時代から二千年以上変わらない。 アリストテレスのドラマトゥルギーの根本は、カタストロフィの効用という点にあった。 それは、悲劇が人生の絶頂に起きてこそ悲劇となるという考えだった。

だから石松の悲劇は、三十石舟でのやりとりで意気揚々としたその絶頂期に生じる。

初めから不幸な人の悲劇など面白くもなんともない。

一方では、陰陰滅滅たる生き地獄の中に一筋の光明を見出すことができれば、人が生きる力になる。 したがって喜劇が喜劇として力を持つのは、不幸のどん底での光明として、という逆のドラマトゥルギーも成り立つ。

しかし、どれほど人気を博しても、社会情勢が変化すると、大衆芸能は急速に忘れられていく。

広沢虎造(二代目)が亡くなったのが1964(昭和39)年、東京オリンピックの年で、世はまさに高度経済成長期の真っただ中にあった。 義理人情などとのんびり生きていては落伍者になってしまう。 すべてを経済価値に置き換える余裕のない時代が到来した。

大衆芸能は、意外にも、現代芸術などよりもはるかにその時代時代の現代性を反映している。 この大衆芸能の現代性が、逆に時代の変化とともに次の新たなメディアにとってかわられて、衰退してしまう理由である。

次郎長伝が大衆の共感を得るについては、もう一つ重要な要素があった。

それは、丁寧な考証に基づく細部の演出のリアリティーである。

次郎長は生後すぐに養子に出され、山本長五郎を名乗るが、生家は回船業を営み、これが次郎長の生き方の基本にあった。

海に生きる者にとって、讃岐の金毘羅は信仰の中心であり、次郎長自身生涯に何度も金毘羅参りをしたという。 自分がお参りできないときには、最も信頼する子分の石松を金毘羅参りの代参に遣わした。

無事に金毘羅代参を終え、その帰路に乗ったのが三十国舟で、その中での 「あんた江戸っ子だってねえ、神田の生まれよ・・・寿司食いねえ、酒飲みねえ」 のやり取りがあるという筋立ては、実は海上交通と生活が結びついている人々にとって全く自然な道筋の運びだった。

三十石舟に続く段の外題付け、つまりはまくらにも清水港の海運業が登場する。 「駿河路や、三国一の富士の山。三保の松原、田子の浦、名所古蹟は数あれど、中で清水はよいところ。船は千石、入り船出船」。 そして清水港へと急ぐ石松は、だまし討ちにあって殺される悲劇に見舞われる。

演出の細部のリアリティーでは、石松が客に勧める鮨について、虎造は「大坂本町橋の名物の押し鮨」と説明している。

船客の男は江戸っ子であっても、江戸前鮨ではない、あくまで正確に押し鮨である。

こうした細部にもこだわった。

ところで、浪曲におけるカタストロフィの効用を、平岡正明は 「浪曲独自の扇動能力」 と言っている。

つまりは祝祭芸術としての浪曲の力である。

近年はすっかり若い世代に忘れられたような浪曲だが、その扇動能力をどのように回復するか。

グランシップの「にっぽんこども劇場」では、玉川奈々福はシンデレラを浪曲にして見せる。

浪曲わんだーらんど(11/23開催)

また、本シリーズで紹介した世界的な音楽家、巻上公一が絶賛する東家孝太郎はホーメイと競演したり、アンデルセンの「パンを踏んだ娘」を浪曲として取り上げたりしている。

祝祭芸術として色々と工夫をめぐらす浪曲の未来は希望が持てるのではないだろうか。