加藤種男アーツカウンシル長による連載コラムです

静岡県ゆかりの祝祭芸術

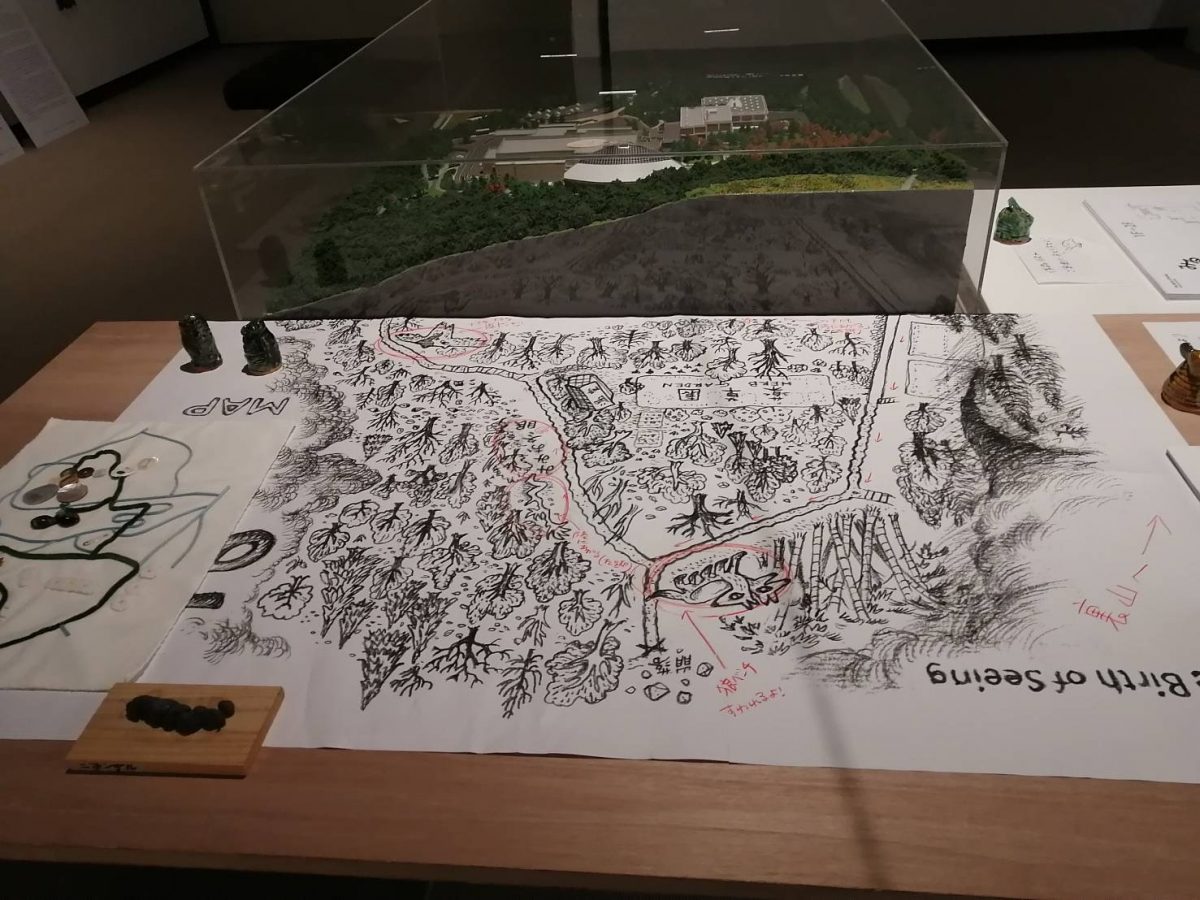

わが列島の民は、自分たちを農耕民と規定してその文化を語ることが多いが、しかし、鴻池朋子を迎え『みる誕生』と名付けた展覧会を開催した静岡県立美術館は、いささか様相を異にする。

動物の毛皮を縫い合わせた巨大な「皮トンビ」が象徴的で、この列島には狩猟文化があった、いや今もあることを気づかせてくれる。

展覧会の入り口、エントランスホールには狼が鎮座して迎えてくれた。

しかし、これが可愛くて、ぼくの持つ狼のイメージをすっかり変えられてしまう。

いいなあ、オオカミ・・・と思わずつぶやいてしまうが、けれども毛皮もいくつも並べられていて、これが害獣駆除されたツキノワグマ、ニホンシカ、ヒグマたちだという。

狼はその先駆けに駆除されつくして列島から絶滅したのは周知の通りで、だから、いいなあだけでは済まされないだろう。

動物の肉を食する我々は、もう少し狩猟にも目配りをして、森を重視しなければならなかったはずなのに、農耕だけを偏重し、過剰に森を切り開き、ついには生態系バランスを危うくし、動物たちの逆襲に見舞われている。

美術館の展示ケースに、模型とはいえ動物たちの糞が並べられたことは今までほとんどなかったことだろう。

毛皮や糞を眺めながら、人だけではなく、生きとし生けるものはすべて、いや生きていない石ころや土なども含めて、山川草木悉皆成仏という思想があったことを思い出す。

展示室のケースには、美術館のコレクションからいくつかの作品と、明らかに素人の作品と思われる絵画がいくつも並べられている。

その素人作品がなかなかいいではないか。 人生の一こまを切実に、かつゆったりと余裕をもって描かれたという印象を受ける。

それらの中に専門の画家の作品がむしろ違和感なく溶け込み、片隅に河原温の日付絵画を見つけて、河原さん、いい展覧会に展示されてよかったですね、と声をかけたくなるくらいだ。

この素人作品は、会場の説明によると、過酷な人生を強いられた人が、それでも生きがいを見出すべく描いた作品だと知れる。

その事情については会場で直接確かめられたいが、人はどのような状況にあっても、自己表現の機会があれば、その表現を生きがいとすることができる。 それは本エッセイシリーズの主題である祝祭とは程遠いようにみえようとも、確かに喜びをもたらしもして、人生の祝祭につながらないとも言いきれないだろう。

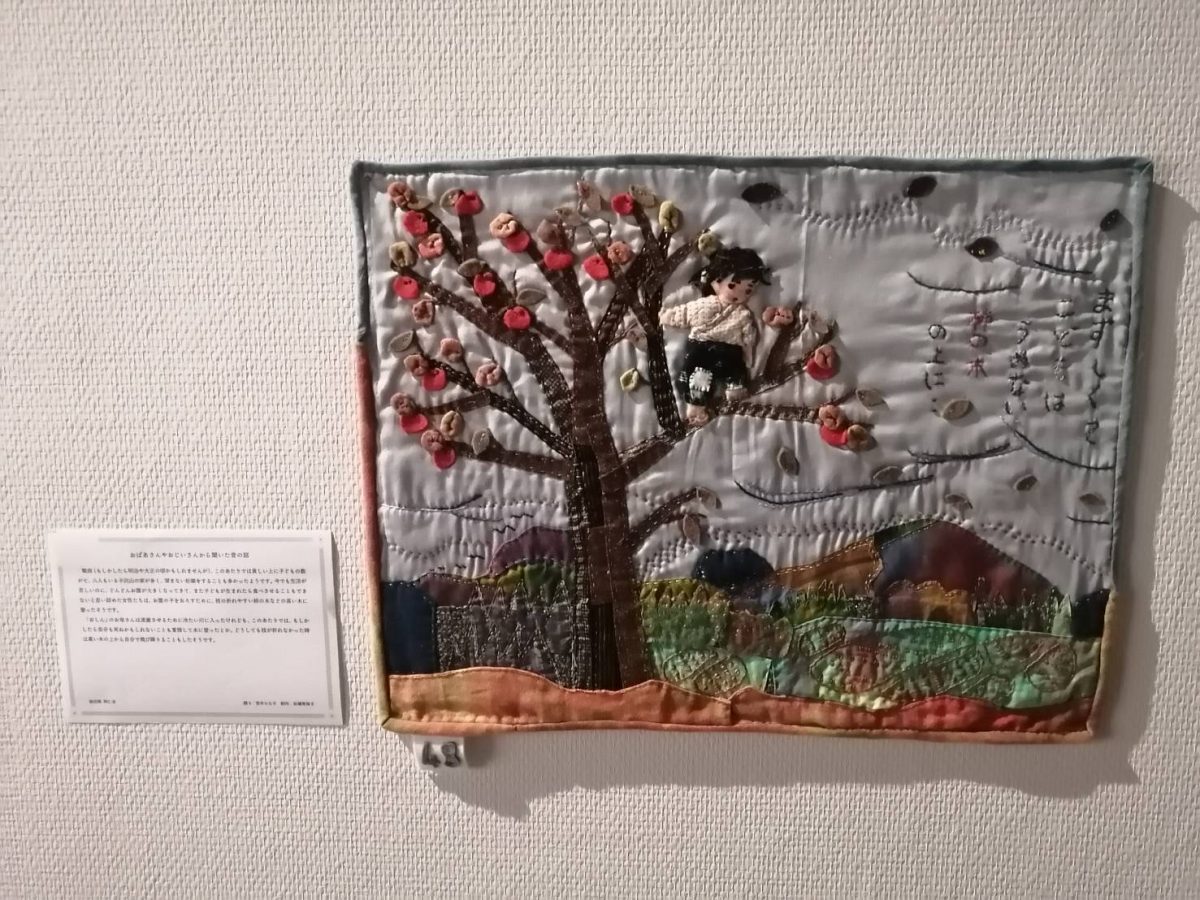

そして刺繡のうっとりするほど美しい布の作品がいくつもいくつも続いて展示される。

鴻池の原画をもとにいろいろな方が刺繍を加えた作品だという。 この一連の作品に一息ついてほっとするのも事実だ。

個人の思いにとどまらない共同の仕事や、人と動物の命の確かな証の中に混じって鴻池作品が展示される。

個々の鴻池の作品は、美しいが気味の悪いところもあって、ザラっとした感触で心が泡立つ場面もあるが、それは結局、ぼくたちが自然や社会を見るとき、いかに自分が見たいものだけを都合よく見ているかを逆に照らし出す。

こうした多様な展示物を見ながら、不思議なことに、今まで見てきた無数の展覧会のいくつかが思い出され、それらがどれも見る楽しみを味あわせてくれたという確かな記憶として次々とよみがえり、展覧会もなかなかいいものだと確認した。

しかし、記憶の中の楽しみにも増して、鴻池朋子展が楽しい。

膨大な往復書簡など、まだまだ見終わっていないものが少なくない。

それに、展覧会は美術館の裏山にも続くのだ。

心は浮き立っているが、老体の足がすっかりくたびれてしまって、雨も降っているので、今日はあきらめて裏山は日を改めて来よう。 きっともっとすごいことに出会うだろう。

半ばほどしか見ていないにもかかわらず、確認できたことは、美術館にはまだまだ新たな可能性があり、するべき役割があることだ。

閉塞しているように見える美術館といえども、やり方次第で、おおいに祝祭芸術の場となるに違いない。