文化やアートをめぐるさまざまなこと。

アーツカウンシルしずおかの目線で切り取って、お届けします。

いっぷく

vol.33

個を大切にする まちづくり

(チーフプログラム・ディレクター 櫛野展正)

静岡に転居して1年が経過した。

住んでいるマンションの上の階には、小さな子どものいる世帯が住んでいるようで、時折ドンドンと子どもが飛び跳ねている音が響いている。

最初は不快に感じていたけれど、だんだんと「そんなに飛び跳ねるぐらいの状況なんて、どんな楽しいことがあったんだろうか」と想像を膨らませるようになった。

他にもゴミ出しに関するルールやペットの飼育は禁止など、振り返ってみると、いつの間にか住宅街はこうした目に見えない決まりごとで溢れている。

「閑静な住宅街」という言葉に象徴されるように、住宅街のような郊外は「閑静」でなくてはならないのだ。

このような郊外の住みにくい状況から抜け出すように、浜松市にある認定NPO法人クリエイティブサポートレッツは、2018年には、浜松中心市街地で「たけし文化センター連尺町」という活動拠点を新設。

2021年には、旧松菱百貨店跡地を20年ぶりに開放し、人と人が集うことのできる実証実験を試みた。

そして2020年から企業やNPO、行政、福祉といった異業種の人たちと「浜松ちまた会議」を開催し、浜松中心市街地を舞台に街を変えて行くプラットフォームづくりを進めてきた。

その集大成となるシンポジウムが、2022年3月5日に鴨江アートセンターで開催された『まちづくりを考えたら、福祉にたどりついた』だ。

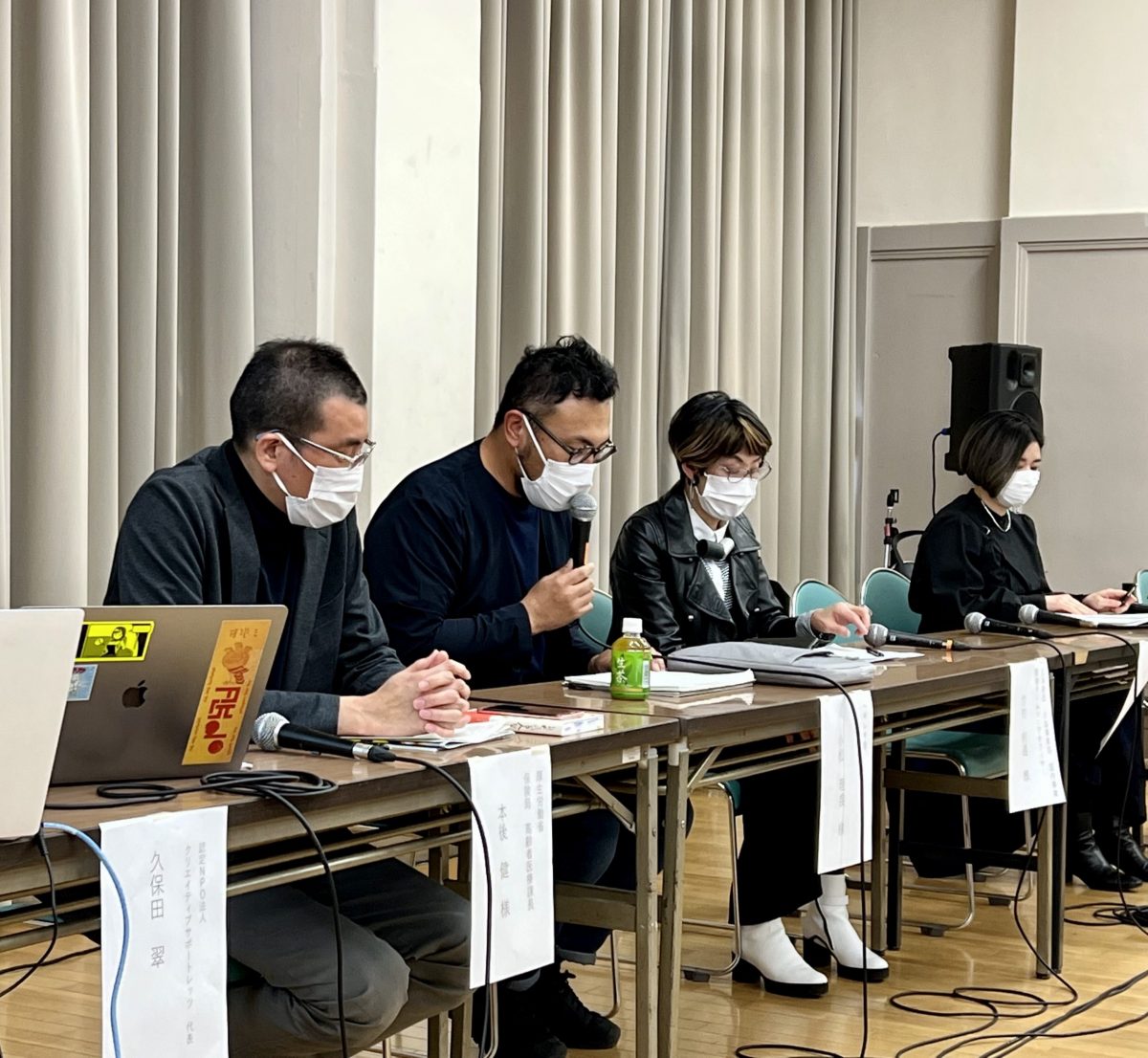

クリエイティブサポートレッツ理事長の久保田翠さんは、「重度の知的障害がある壮は、中心市街地にある『たけし文化センター連尺町』でヘルパーの支援を受けながら暮らしている。徒歩15分圏内に彼の生活を賄えるものが全てあり、彼は街で快適に生活し、多くの知り合いをつくっている。もし壮が郊外の自宅にいたら、私たちはご近所に迷惑がかからないように家に引きこもるしかなかったのではないか。現在も郊外で福祉施設を運営しているが、住宅街では人さえ歩いておらず、文句を言ってくれる人も居なくなり、何か問題があるとすぐ警察沙汰になってしまう。それに比べて、街は寛容性が高く誰でも受け入れる場だ」と問題提起した。

その発言は、多様な立場の人たちが共に住む共生社会の実現を目指し、これまで異なる価値観がある人たちとの出会いの場づくりを重ねてきたクリエイティブサポートレッツの実践に裏付けされたものだ。

続く 厚生労働省の本郷健さんは、「リーマンショックを機に、福祉制度の外側にいる人たちをどう包摂していくのかという問題が顕在化している。包摂的な支援体制の整備のために、厚生労働省では、令和3年度から重層的支援体制整備事業を開始し、困りごとを抱える住民を地域全体で支える環境の構築を目指している」と紹介した。

そしてローカルアクティビストの小松理虔さんは、「近所で顔見知りをつくり、思わず隣近所へ足を運びたくようになるような仕掛けを生み出すために芸術文化が有効である」と述べ、「マーケティングにおいて外部を取り込むための寛容性は、福祉においても通じるものがある。誰もが手を差し伸べることのできる場は多くの人が行き交う街中でこそ実現しやすい」と付け加えた。

会の終盤で日本財団の竹村利道さんは、「『福祉』は、どちらも幸せを意味する言葉で、幸せに生きようとする思考そのものが福祉である。また、コミュニティの語源になっているラテン語のCommunitasは、コ(共に)とムニス(奉仕する)、つまり、お互いのことをみんなで考えようとする関係性こそがコミュニティの核だ」と述べた。

さらにこれまでの実践から、「多様な人が増えれば増えるほど、街での対立構造は1対1にならない、大切なのは混沌さを楽しむこと」と語り、「障害のある人が街で暮らすことは、街にとってどんな恩恵をもたらすのかを考えることも必要だ」と指摘した。

2000年代以降に台頭し始めた「自己責任論」の影響もあり、「他人に迷惑をかけてはいけない」という世の中の風潮はますます強まっている。

そのため、限界を感じても声を上げることはおろか、愚痴をこぼせるような関係性を築くことさえもできない状況は続いている。

辛くてもSOSを出すことができないようになると、引きこもったり、場合によっては自死に至るケースもあるだろう。

しかし本来、中心市街地とは街に生活する人々やそこを訪れる人々とっての共有の場であり、社会資本的要素を兼ね備えているものだ。

今回クリエイティブサポートレッツが中心となった「浜松ちまた会議」のような多くの市民や団体を巻き込んだこうした取組は、従来の商業集積に依存した中心市街地のあり方を再考する契機となり、地域の資源を地域コミュニティが共同管理するという「ローカル・コモンズ」のあり方を提唱する機会に繋がっていると言えるだろう。

加えて、浜松いわた信用金庫など、企業からの事例発表もあったが、「経済」という言葉は、そもそも中国の古典の中にある「経世済民」(けいせいさいみん)という言葉が起源となっている。

これは「世を經(おさ)め民を濟(すく)う」ことを意味している。

つまり、民を救うために様々な公的対策を行わんとすることが「経済」そのものなのである。

これは福祉の思想そのものだろう。

そう考えると、クリエイティブサポートレッツが両輪で推進する障害のある人たちの幸福追求を目指す「福祉」と、既存の枠組みを疑う実践である「アート」は、どちらも個の自由を尊重するものであり、個を大切にすることを起点としたこうしたまちづくりの実践こそが、世の中で取り組まれるべき道なのかも知れない。