文化やアートをめぐるさまざまなこと。

アーツカウンシルしずおかの目線で切り取って、お届けします。

いっぷく

vol.55

ブリコラージュな演劇づくり

(チーフプログラム・ディレクター 櫛野展正)

「お饅頭です。理由は甘くて、ひと口で食べれるからです。食べすぎて車の中で吐いちゃったことがあります」。

大好きな饅頭を描いた服を着た少年が、自作の饅頭を模したオブジェを手に持って舞台上でアピールしている。

スポットライトを浴びる少年の姿に、50人を超える満席の会場から笑みがこぼれた。

これは、静岡あたらしい学校が開催した演劇公演での一幕で、総勢15名の子どもたちが各々の「好きなもの」を披露していった。

演出を手がけたのは、俳優の宮城嶋遥加さんで、1年をかけて子どもたちとコミュニケーションをとりながら、「演劇とはどんなものか、どんな舞台をつくりたいか」などの話し合いを重ね、ゼロからつくり上げた舞台だった。

静岡あたらしい学校は、静岡市初のオルタナティブスクールとして、2018年に静岡市の中山間地である奥静岡、通称「オクシズ」で開校した。

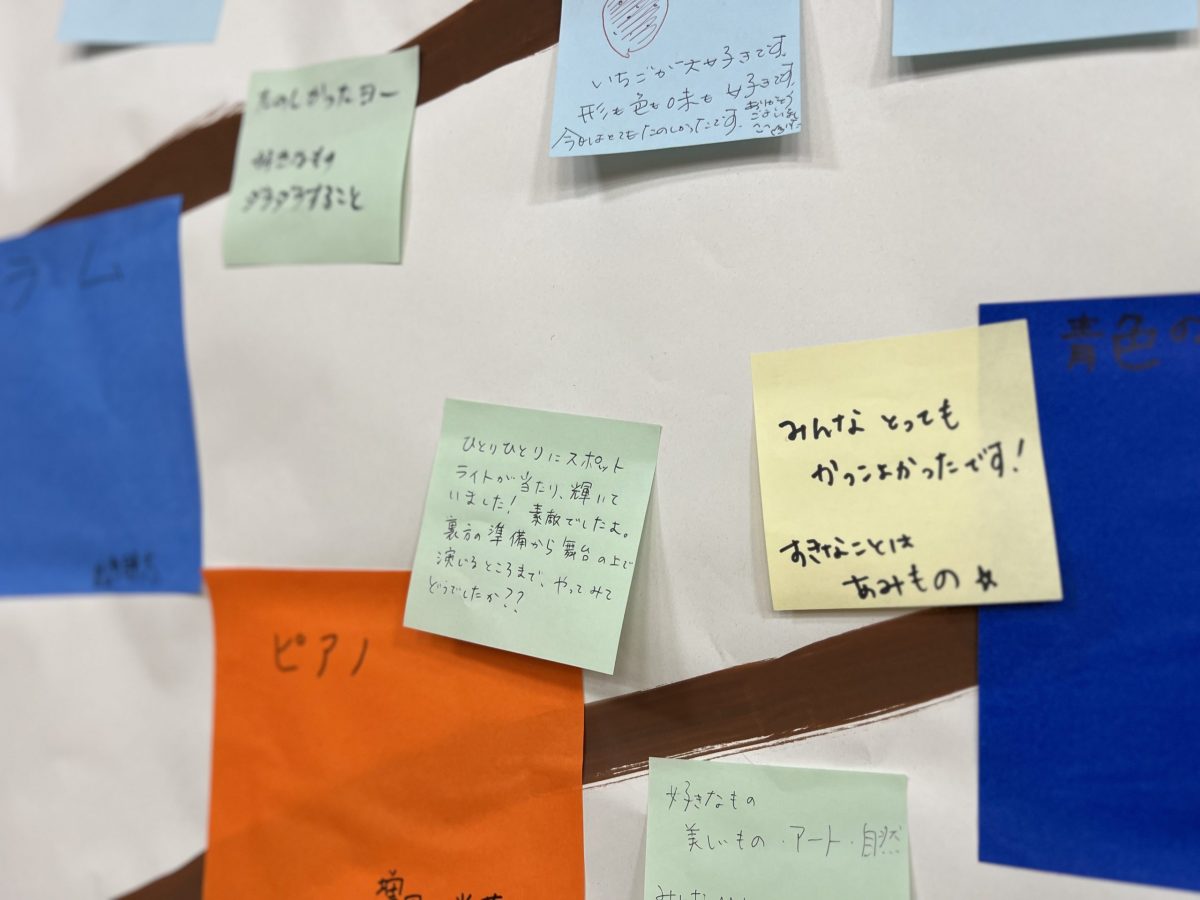

徹底して子どもたちの主体性を重視していることが特徴で、発表会当日も感想を書いてもらう紙をお客さんに入り口で渡し忘れていることが分かると、大人たちは「どうしたら良いかな」と子どもたちに問いを投げかけていく。

子どもたちはすぐに手分けして紙を客席に配り始めるなど、この学校では大人と子どもたちによる「作戦会議」が頻繁に開催され、自分で考えて動くということが子どもたちにとっては生活の基盤となっている。

さらに、学校では月に一度「スコーレ発表会」という好きなことを皆の前で発表する時間がある。

ピアノを弾いたり人形劇をつくったりと各々が自分の思いを述べていく。

好きなことを追求する日々の延長線上に、今回の演劇もあるのだろう。

舞台上では次々と子どもたちが登場していったが、好きなシャープペンを観客席まで見せに来てくれる子がいたり、尊敬する漫画家の衣装をダンボールで自作して披露する子がいたりと、どの子も揺るぎない自分だけの絶対的な「好き」を持っている。

まるで、「自分はここにいる」と自らの存在意義を高らかに主張しているようなその姿に、なんだか羨ましくも感じてしまう。

劇の中盤になると、舞台の端でドラムを叩き始めた少年がいた。

軽快なリズムに呼応するかのように、彼の言葉でドラムを習い始めた経緯や家族との物語が語られていく。

ちょうど僕の後ろに座っていた女性が、膝に小さな子どもを抱えながら携帯電話でその演奏を録画していたから、きっとお母さんだったのだろう。

ドラムの軽快な音と彼の日常語りの数々に、思わず胸が熱くなった。

こんな風に、事前に収録した子どものセリフを流していたことが、この演劇の最大の特徴と言える。

宮城嶋さんが「緊張した声よりも普段の子どもたちの語りを聞いてほしかった」と語るように、人前でうまく話すことができない子どもにとっては自身のバリアを取り払うために、この演出は大いに役立っていた。

人前で話すことが苦手な子どもは自分が描いた絵を持って客席を巡ったり、みんなが代わりに紹介したりと、どんな子どもでも宮城嶋さんの演出の中では、常に輪の中心にいることができるのだ。

この演劇は『あるもんで演劇』と名付けられている。

「あるもんで」とは、「あるもので」という意味の方言で、地域に既にある人的・物的資源を活用して演劇をつくり上げていこうとする試みがある。

当初は地域の方に「お助け隊」として協力を要請し、裁縫など地域の人たちの得意な技術をお裾分けしていただく予定だったが、学校周辺は高齢者の方が多く暮らす場所であることに加え、新型コロナウイルス感染症や豪雨災害により、そのアプローチにはずいぶんと苦労したようだ。

それでも会場内には地域の方が6名ほど来場しており、協力の申し出もあったと窺っている。

互いのコミュニケーションの中でつくられ発展していくこうした創造の過程は、まさにブリコラージュ的な営みだと言える。

ブリコラージュとは、文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが著書『野生の思考』の中で提唱した概念のことで、あり合わせの道具や材料で物をつくったり,持ち合わせているものを駆使して現状を切り抜けたりすることを意味している。

限られた環境の中では、自分自身で状況を切り開いていく術を身につけておかなければならない。

いかなる状況に対してもサヴァイブしていく術がブリコラージュであるとするならば、それこそがまさにアートの本質だと言える。

なぜなら、アートの語源とは、ラテン語のアルス(ars)、ギリシア語のテクネー(techn)に由来し、テクニック(技術)という言葉が元になっているからだ。

すなわち、それは自分が「生き延びていくため」の技術であり、それらを身につける手法こそがアートの役割なのだろう。

静岡あたらしい学校には年間を通じて、そうした様々な専門スキルを持った多くの訪問者が訪れている。

子どもたちは次にどんな技術を身につけていくのだろうか。

そして、『あるもんで演劇』の今後の発展にも期待せずにはいられない。